【完全版】暑中見舞いの基本から応用まで徹底解説

暑中見舞いとは?

暑中見舞いとは、一年のうちで最も暑い時期に、相手の健康を気遣いながら自分の近況を伝える日本独自の挨拶文化です。日頃の感謝を伝えたり、しばらく連絡を取っていない相手との絆を確かめたりする役割もあり、古くから「思いやりの手紙」として親しまれてきました。

その起源は奈良〜平安時代までさかのぼります。当時はお世話になった人に贈り物を届ける風習があり、それが「お中元」と並行して「暑中の挨拶」として広まりました。江戸時代には贈り物から手紙文化へと変化し、昭和期には郵便ハガキの普及とともに一般的な夏のご挨拶として定着しました。

日本の挨拶文化としての暑中見舞い

日本では季節ごとに気候を意識した挨拶を大切にしてきました。「年賀状」「寒中見舞い」「残暑見舞い」など、四季の節目に相手を思う文化が息づいています。その中で暑中見舞いは、体調を崩しやすい真夏に「どうかお元気で」という気遣いを込めて送る、温かみのある伝統行事です。

また、年賀状ほど形式的でなく、親しい友人からビジネス関係まで幅広く使える点も魅力です。フォーマルにもカジュアルにも対応できる柔軟な挨拶として、多くの人に親しまれています。

暑中見舞いを送る時期

暑中見舞いを送るタイミングは「梅雨明けから立秋前まで」が基本です。暦の上での立秋は毎年8月7日前後にあたるため、一般的には7月7日頃(小暑)〜8月7日頃が目安となります。

立秋を過ぎてから出す場合は「残暑見舞い」と呼び方が変わります。季節の区切りを意識して使い分けることで、より丁寧な印象を与えることができます。

暑中見舞いの基本構成と書き方

暑中見舞いは、形式を意識しすぎずに書くことが大切です。以下の流れを押さえれば、自然で心のこもった一枚に仕上がります。

- 冒頭の挨拶:「暑中お見舞い申し上げます」など。

- 相手への気遣い:「お元気でお過ごしでしょうか」など。

- 自分の近況報告:「こちらは家族で元気に過ごしています」など。

- 結びの挨拶:「どうぞご自愛ください」「今後ともよろしくお願いします」など。

- 日付と署名:「令和七年 盛夏」など。

シーン別の暑中見舞い例文

ビジネス用

暑中お見舞い申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 厳しい暑さが続きますが、貴社のさらなるご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 令和〇年 盛夏

友人・家族用

暑中お見舞い申し上げます。 暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか? こちらは家族みんな元気に過ごしています。 体調を崩さないよう、くれぐれもご自愛くださいね。 令和〇年 盛夏

恩師・目上の方用

暑中お見舞い申し上げます。 日々お元気でお過ごしのことと存じます。 暑さ厳しき折、どうかご自愛くださいますようお祈り申し上げます。 今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 令和〇年 盛夏

季節を感じる言葉で彩る

文中に季節を感じる一言を添えると、より豊かな表現になります。

- 蝉の声が響く季節となりました

- 真夏の陽ざしがまぶしく感じられます

- 風鈴の音が涼を誘う毎日です

- ひまわりが咲き誇る季節になりました

暑中見舞いのマナーと注意点

- 句読点を使わない:縁起を重んじ、句読点を省くのが一般的です。

- 時期を守る:立秋を過ぎてからは「残暑見舞い」に切り替える。

- 相手の状況に配慮:喪中や病中の方には、控えめな文面とデザインを。

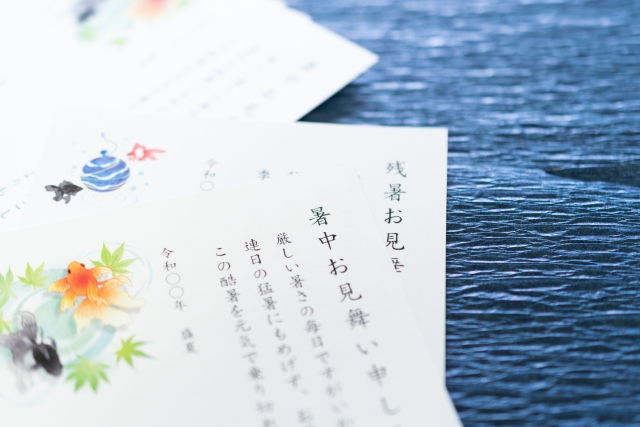

ハガキデザインの選び方

- ビジネス向け:白地や淡色の上品なデザイン。

- 友人・家族向け:金魚・風鈴・ひまわりなど夏らしいモチーフ。

- 恩師・年配の方:和柄や水彩タッチなど落ち着いた印象のもの。

【第2部】現代の暑中見舞いと応用マナー

喪中の方への暑中見舞い

喪中の方に送る場合は、派手な表現や祝いの言葉を避け、落ち着いた色合いと文章でまとめましょう。形式上「暑中お見舞い申し上げます」は問題ありませんが、「ご多幸をお祈りします」など慶事を連想させる言葉は避けます。

暑中お見舞い申し上げます。 酷暑の折 いかがお過ごしでしょうか。 皆様におかれましてもお身体を大切にお過ごしください。 心よりお祈り申し上げます。 令和〇年 盛夏

デジタル時代の暑中見舞い

近年はメールやSNS、LINEなどを通じたデジタル暑中見舞いも人気です。アニメーション付きカードや自作イラストを添えるなど、表現方法が多様化しています。ただし、ビジネスや目上の方には、紙のハガキで送るのが最も丁寧です。関係性に応じて形式を使い分けるのが好印象です。

よくある質問

印刷ハガキでも問題ない?

はい、近年では印刷タイプが主流です。ひと言手書きを添えると、温かみが増します。

暑中見舞いと残暑見舞いの違いは?

暑中見舞いは立秋前(8月7日頃まで)、残暑見舞いは立秋以降〜8月末頃に送ります。

久しぶりの相手にも送っていい?

もちろん大丈夫です。「ご無沙汰しております」「突然のお便り失礼いたします」と添えると自然です。

英語で送ることは可能?

海外の方へは以下のように書けます。

Wishing you a pleasant and healthy summer season. Please take good care in this hot weather. Sincerely, [Your Name]

一言添えるだけで印象が変わるフレーズ

友人・家族へ

- 冷たいスイカがおいしい季節ですね

- 夏休み、楽しい予定はありますか?

ビジネス関係へ

- 酷暑の折、御社の益々のご発展をお祈り申し上げます

- 今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます

恩師・目上の方へ

- 日々のご健勝を心よりお祈り申し上げます

- 時節柄、ご自愛のほどお願い申し上げます

暑中見舞いの最新トレンド

手書き風フォントや水彩画風のデザイン、QRコード付きの写真アルバム共有など、近年は「伝統+デジタル」が融合しています。大切なのは形式ではなく「相手を思う気持ち」。心を込めた一文が、どんなデザインよりも印象に残るはずです。

まとめ

暑中見舞いは、暑さの中で相手の健康を気遣う日本の美しい文化です。送る時期やマナーを守り、シーンに合った言葉を選ぶことで、礼儀と温かみの両方を伝えることができます。近年はデジタル形式も増えていますが、手書きの一言や丁寧な文面は今も変わらず心を動かします。形式にこだわりすぎず、自分らしい表現で相手を思いやることが何よりも大切です。今年の夏は、あなたの言葉で「涼」と「思いやり」を届けてみてはいかがでしょうか。